Thèse présentée à la Faculté

des sciences de l'Université de Paris

pour obtenir le grade de

Docteur de l'Université

par

Sidney Christopher Alford

Synthèse

de nouvelles benzofurannopyrones (a et g) dérivées de l'euparine

soutenue le 12 juin 1966

devant la commission d'examen :

Normant, H., président

Mentzer, C., Maitte, P., examinateurs

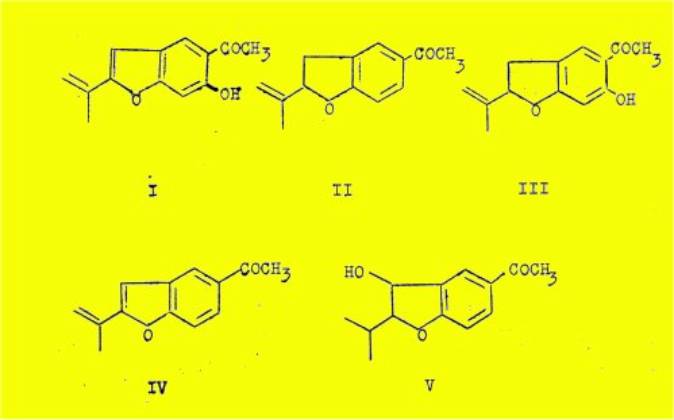

L'euparine (I) a été isolée pour la première fois par Lloyd

des racines d'une eupatoire (Eupatorium purpureum) aux environs de 1870.

Par la suite la même substance a été extraite également des racines de E.

cannabinum qui renferme jusqu'à 0,5 % par rapport au poids sec. La structure,

établie dès 1959 par Robertson et coll., vient tout récemment d'être vérifiée

par une synthèse totale. Il existe dans le règne végétal un certain nombre

d'analogues structuraux de l'euparine : la trémétone (II), l'hydroxytrémétone

(III), la. déshydrotrémétone (IV) et le toxol (V).

Ces quatre substances ont été découvertes récemment

(1961-1963), ce qui explique le petit nombre de publications consacrées à leur

étude.

L'eupatoire (E. cannabinum) est une plante très

commune dans nos régions. Elle se multiplie d'une façon particulièrement aisée

au bord des rivières et dans les terrains humides. D'autre part, étant donné

que ses racines sont relativement riches en euparine-, nous avons pensé que le

procédé d'extraction décrit dans la littérature devait nous permettre de

préparer assez facilement cette substance. Auparavant, et à une époque où le

mémoire de Ramachandran et coll. n'avait pas encore été publié, nous avions

entrepris des essais de synthèse totale qui s'étaient révélés fort laborieux et

qui d'ailleurs n'ont pas été poursuivis jusqu'au bout.

Le principal objectif de nos recherches a été la synthèse de

dérivés de l'euparine qui,.tout en n'ayant pas encore été découverts dans la

Nature, ont cependant beaucoup de chances d'être élaborés par certains

végétaux. Il s'agit en particulier de systèmes hétérocycliques comprenant dans

leur molécule un noyau furannique ou dihydrofurannique substitué en position 2

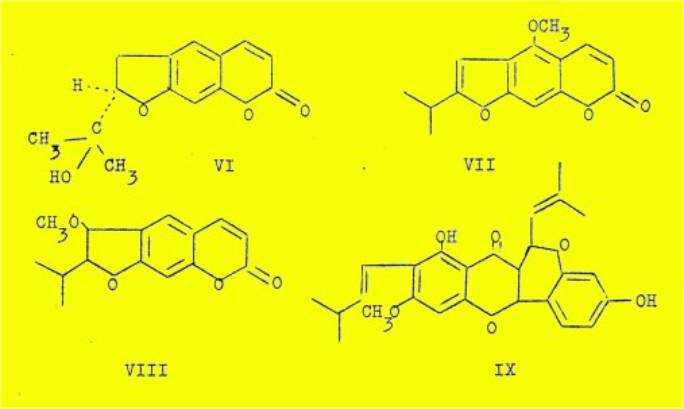

par un radical isopropényle ou isopropyle. Si on connaît dès maintenant un

certain nombre de représentants du groupe des furocoumarines, en particulier la

marmésine et la nodakénétine (VI), la xanthoxylétine (VII) et la peucédanine

(VIII), tous les quatre apparentés à 1'euparine, aucune furoflavone naturelle de

cette famille n'a été isolée jusqu' à présent.

On pourrait à la. rigueur considérer 1'isoartocarpine (IX)

comme un précurseur d'un représentant de ce groupe, dans lequel la méthylation

du groupement OH en 7 aurait empêché la fermeture du cycle furannique. La

synthèse de tels composés n'a pas non plus été décrite - à notre connaissance

au moins. Aussi avons nous pensé que l'obtention d'édifices moléculaires de ce

type pourrait présenter un intérêt car ces substances sont susceptibles d'être

utilisées comme échantillons de référence, au fur et à mesure de leur isolement

en partant des végétaux.

Les raisons qui nous permettent de croire que les

furoflavones existent effectivement dans les plantes sont d'ordre biogénétique.

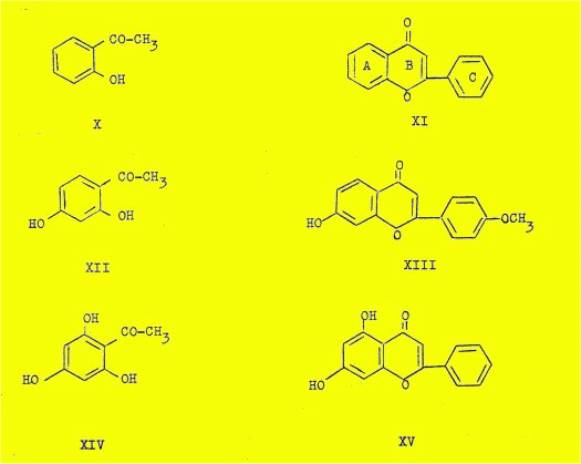

En effet les filiations entre les orthohydroxyacétophénones et les flavones par

l'intermédiaire des chalcones correspondantes sont connues depuis longtemps.

Jusqu'ici, chaque fois que le squelette d'une telle cétone était signalé dans

un genre déterminé, il a pu être établi que la flavone apparentée existait

également dans la Nature. Ainsi le squelette de 1'orthohydroxyacétophénone (X)

correspond à celui de la flavone non substituée, isolée du genre

"Primula" (XI) ; celui de la résacétophénone (XII) et de la

phloracétophénone (XIV) correspondent respectivement au pratol (XIII) et à la

chrysine (XV).

En fait, le nombre de cétones connues étant beaucoup moins

élevé que celui des flavones, chacune de ces cétones correspond effectivement à

une pluralité de flavones diversement substituées sur le noyau B et C par des

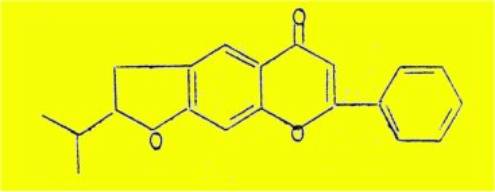

groupements hydroxyles ou méthoxyles. Ces considérations nous permettent de

prévoir l'existence de toute une série de furoflavones ayant la structure

(XVI), et dont la synthèse partielle est le but principal de ce travail.

XVI

Notre thèse a comme sujet l'étude de la préparation d'une

série de substances hétérocycliques apparentées à l'euparine, acétophénone

naturelle qui a été isolée de plusieurs espèces d'Eupatorium. Ce genre est bien

représenté parmi les plantes ayant une action physiologique suffisamment

notoire pour avoir pris place dans la médecine populaire. Nous pouvons citer : Eupatorium

cannabinum ("Eupatoire chanvrine, Eupatoire d'Avicenne,

Pantagruelion"), E. purpureum (E. verticillatum Willd.,

"Gravel-root"), E. Perfoliatum, E. ayapana

("Aya-Pana") et E. crenatum.

E. cannabinum : répandue dans toute l'Europe tempérée et l’Afrique du Nord ; une

décoction de la racine fraîche est employée comme purgatif et une infusion des

feuilles comme tonique. E. purpureum : les racines servaient dans le

Nord de l’Amérique comme astringent et diurétique. E. perfoliatum:

abondant en Floride où les feuilles et les fleurs occupaient une place dans la

Pharmacopée Officielle comme tonique et vermifuge. E. aya-pana :

employée en Amérique du Sud comme stimulant ; laxative en forte dose. E.

crenatum : fait partie d'un groupe de plantes dites "guacos"

employées dans l’Amérique du Sud contre les morsures de serpents et les piqûres

de scorpions.

Par analogie avec d’autres acétophénones élaborées par des

plantes d'où l'on a extrait également les dérivés flavoniques correspondants,

nous pouvons soupçonner l'existence, à l'état naturel, de flavones dérivées de

l'euparine, bien qu'aucune n'ait été isolée jusqu'ici, à notre connaissance

tout au moins. Nous espérons que leur isolement et leur identification

éventuels seront facilités par nos recherches.

Celles-ci ont eu pour objet la préparation de quelques

substances flavoniques, ainsi que de quelques coumarines, ayant toutes en

commun le groupement isopropénylbenzofuranne ou ses dérivés partiellement ou

complètement hydrogénés. Or, la synthèse totale de ces composés hétérocycliques

est rendue difficile par les nombreuses étapes et les mauvais rendements

observés pour l'obtention de la partie benzofurannique de ces molécules. Il

nous a paru, par conséquent, très avantageux de prendre 1'euparine naturelle

comme matière première ou, encore mieux, son dérivé tétrahydrogéné qui, par

l'absence de liaisons conjuguées, devait simplifier beaucoup les réactions.

Notre premier chapitre concerne l'extraction de 1'euparine

de l'Eupatorium cannabinum et sa conversion en tétrahydroeuparine. Nous

avons pu arrêter la réaction d'hydrogénation à mi-chemin, ce qui nous a permis

d'isoler un dérivé nouveau : la dihydroeuparine. Sa non-identité avec

l'hydroxytrémétone, isolée de l'Eupatorium urticaefolium, indique

qu'il s'agit d'un isomère structural auparavant inconnu. La condensation de

1'euparine avec plusieurs aldéhydes aromatiques est également décrite dans le

premier chapitre. Une série de nouvelles chalcones en est résultée. Outre ces

chalcones, 1'euparine nous a permis de préparer d'autres corps hétérocycliques

qui ne correspondent pas à cette catégorie. En particulier, elle s'est

condensée avec l'aldéhyde cinnamique. Dans ce cas il nous a fallu modifier le

mode opératoire car les conditions utilisées pour la formation des chalcones ne

donnaient pas de résultat. Or, c'est en employant la pipéridine comme

catalyseur que la condensation s'est produite le plus facilement ; le produit

ainsi obtenu, de même que ses dérivés, montre une nette ressemblance avec des

roténoïdes. Nous pensons qu'il serait très intéressant de généraliser l'emploi

des catalyseurs du type Knoevenagel pour la préparation des chalcones en

général. Au cours de ce travail nous avons souvent fait appel au réactif de

King et White qui donne des couleurs intenses avec les substances flavoniques.

Une modification de cette réaction nous a fourni une méthode nouvelle

permettant de discerner, parmi les o-hydroxyacétophénones, celles qui sont

susceptibles de se transformer en chalcones.

La formation de dérivés de la tétrahydroeuparine constitue

le sujet de notre deuxième chapitre. Sa condensation avec des aldéhydes

aromatiques s'est montrée aussi facile qu'avec 1'euparine elle-même, mais les

chalcones ainsi formées se prêtent plus facilement que celles de l'euparine à

des transformations ultérieures. Elles se montrent, par exemple, susceptibles

de se cycliser en flavanones. Une nouvelle technique a été mise au point pour

réaliser cette isomérisation instantanément et à froid. Elle présente

l'avantage d'éviter le long reflux habituellement nécessaire et d'augmenter le

rendement. En ce qui concerne la transformation des chalcones en flavones nous

avons utilisé trois méthodes : la méthode classique due à Kostanecki - qui,

selon la température et la nature des substituants, conduit parfois à des

aurones - et deux méthodes plus récentes pour servir de preuve : l'une par

monobromuration de la flavanone, puis déshydrobromuration ; l'autre par

oxydation de la chalcone au moyen de l'anhydride sélénieux. L'eau oxygénée est

utilisée pour l'oxydation d'une chalcone en flavonol.

Dans le troisième chapitre nous traitons des coumarines

dérivées de l'euparine, de la dihydroeuparine et de la tétra-hydroeuparine. La

réaction de Boyd et Robertson nous a con-duit à des hydroxy-4 coumarines qui se

sont prêtées à la formation des dicoumarols par condensation avec du formol.

Nos essais en vue de remplacer cet hydroxyle en 4 par un atome d'halogène n'ont

donné, que des produits mal définis ; la tosylation, par contre, s'est montrée

facile et, par réduction d'une coumarine tosylée, nous avons obtenu une

coumarine non substituée en position 4, très apparentée aux coumarines

naturelles telles que la marmésine, la nodakénétine et la peucédanine.

Le quatrième chapitre décrit la préparation d'une flavone

par condensation thermique d'un phénol, 1'isopentyl-4 résorcine, avec le

benzoylacétate d'éthyle selon Mentzer. On peut considérer ce phénol comme un

dérivé hexahydrogéné de l'euparine. A ce titre, il nous a paru rationnel de

l'inclure dans notre travail. Obtenu directement par synthèse, sa condensation

avec l'ester représente une méthode élégante qui nous a permis de préparer une

nouvelle flavone en une seule étape. La transposition inattendue de celle-ci en

phényl-4 coumarine en présence d'acide sulfurique nous a fait entrevoir un

programme de recherches très intéressant. C'est, en, effet, le premier exemple

que nous connaissions d'une double scission C-C et C-O de telle façon que la

partie C6-C3 reste intacte.

Mots clefs : tétrahydroeuparine / synthèse / structure /

robertson / rendement / recherche / purpureum / préparation / peucédanine / perfoliatum /

nodakénétine / méthode / marmésine / isolement / hydroxytrémétone / hydroxyle /

furoflavone / furannique / flavone / flavanone / eupatorium / eupatoire / euparine /

crenatum / coumarine / condensation / chalcone / cétone / catalyseur / cannabinum /

aya-pana / aldéhyde / acétophénone / alford / normant